- 首页

- 关于我们

概况介绍 研究方向 人才培养 委员会/committee

- 员工团队

特聘专家 主要领导 行政团队 技术团队 PI团队- 科研平台

中心实验室 实验动物中心 生物样本库- 最新资讯

- 首页

- 关于我们

概况介绍 研究方向 人才培养 委员会/committee

- 员工团队

特聘专家 主要领导 行政团队 技术团队 PI团队- 科研平台

中心实验室 实验动物中心 生物样本库- 最新资讯

爱尔眼科长沙医学中心陈建苏教授团队发表最新研究成果发布日期: 2025-08-04 11:23:16近期,爱尔眼科长沙医学中心陈建苏教授、唐仕波教授、崔泽凯副教授团队在角膜损伤修复和视网膜疾病治疗方面研究取得了多项令人瞩目的成果,为了解致盲性角膜和视网膜疾病的发病机制与新型治疗方法的发现带来了希望。

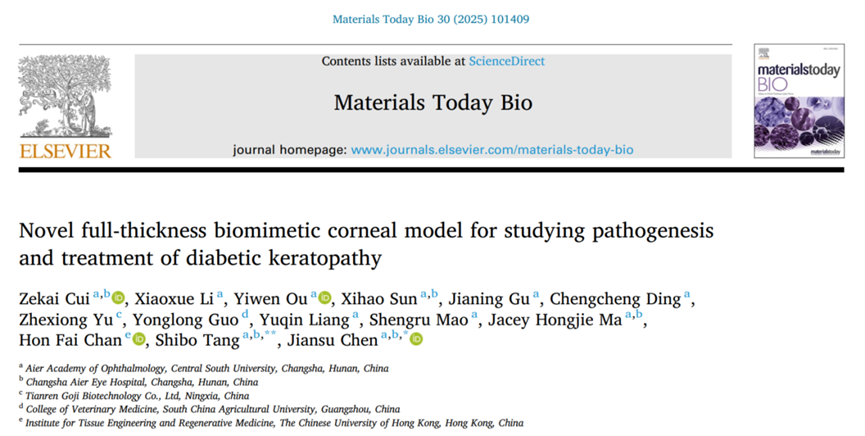

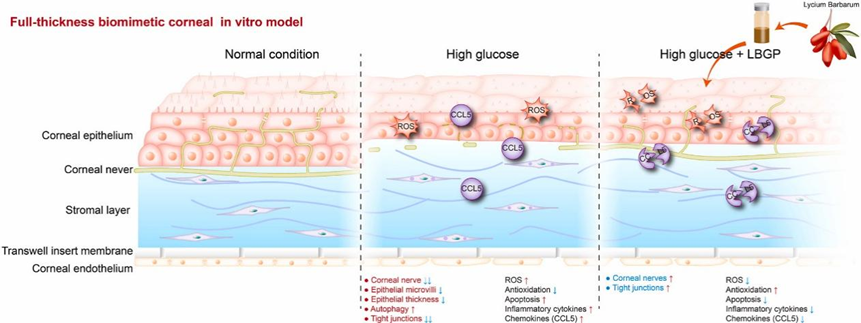

01 | 科学家开发仿生角膜模型,枸杞成分或成糖尿病眼病新希望

糖尿病性角膜病变(DK)是糖尿病常见并发症,可导致角膜损伤甚至失明,全球约 46%-64% 的糖尿病患者受其影响。近日,一项发表在《Materials Today Bio》(IF=10.2/Q1)题为“Novel full-thickness biomimetic corneal model for studying pathogenesisand treatment of diabetic keratopathy”的研究为这一疾病的治疗带来新突破 —— 爱尔研究团队首次构建出仿生全层角膜模型,还发现枸杞中的一种活性成分有望成为治疗新选择。论文第一作者是爱尔眼科研究所崔泽凯副研究员,通讯作者是陈建苏教授和唐仕波教授。

传统研究中,模拟糖尿病性角膜病变的模型难以全面再现角膜的复杂结构。而新开发的仿生模型包含角膜上皮细胞、基质细胞、内皮细胞和神经,在高糖环境下,成功复制了糖尿病性角膜病变的典型症状:神经束断裂、角膜屏障受损、炎症反应增强等,就像在实验室里 “复制” 了患病的角膜。

研究还发现,高糖环境会异常激活炎症相关基因(如 CCL5),加剧角膜损伤。而从枸杞中提取的枸杞糖肽(LBGP),能显著改善这些问题:在模型中,它促进了断裂神经的再生,减轻了炎症和氧化应激;在糖尿病小鼠实验中,也修复了部分角膜神经结构,且能抑制 CCL5 的过度表达,从根源缓解损伤。

“这一模型为研究角膜疾病提供了更精准的‘实验室平台’,而枸杞糖肽的发现则为天然药物治疗糖尿病性角膜病变开辟了新路径。” 研究人员表示,未来有望在此基础上开发出更有效的治疗方案,帮助糖尿病患者保护视力。

这项研究不仅让我们更深入理解糖尿病对眼睛的伤害,也为利用天然成分治疗复杂眼病提供了新思路。

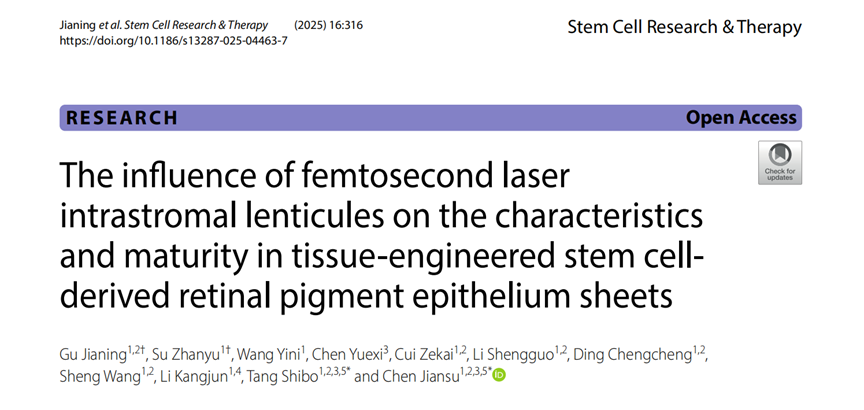

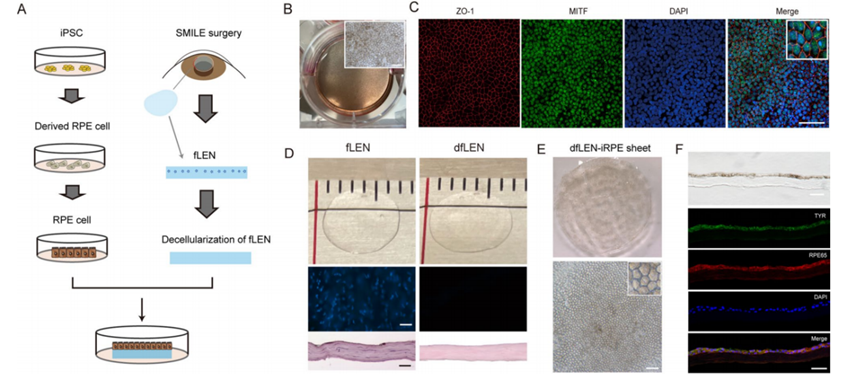

02 | 近视手术 “废料” 变废为宝,助力视网膜疾病治疗新突破

眼睛里的视网膜色素上皮(RPE)细胞,就像视网膜的 “守护神”,负责清理代谢废物、保护视网膜健康,一旦RPE受损,可能导致黄斑变性等致盲眼病。近日,爱尔眼科眼研究所等单位在期刊《Stem Cell Research & Therapy》(IF=7.3/Q1)发表论文“The influence of femtosecond laser intrastromal lenticules on the characteristics and maturity in tissue-engineered stem cell derived retinal pigment epithelium sheets”。该研究利用全飞秒激光近视矫正手术(SMILE)中废弃的角膜基质透镜,经脱细胞处理后,作为支架构建人诱导多能干细胞(iPSC)来源的RPE细胞片。本文第一作者为爱尔眼科研究所高级实验师顾佳宁与中南大学爱尔眼科研究院硕士研究生苏展煜,通讯作者为陈建苏教授和唐仕波教授。

研究发现,与传统培养方式,基于角膜基质透镜构建的 iPSC-RPE 细胞片在成熟度、细胞极性方面表现更佳,更接近体内RPE的特性:具有更强的抗氧化能力、完善的纤毛组装以及成熟的功能。将这种细胞片移植至兔眼视网膜下腔后,未引发明显炎症反应,显示出良好的生物相容性。

这项研究不仅促进了干细胞来源RPE的成熟,也为构建组织工程化视网膜层及其移植提供了新思路。更重要的是,它开发了一种利用废弃角膜透镜资源的新方法,为RPE细胞治疗、相关眼病模型建立以及药物筛选开辟了新途径。这有望为老年黄斑变性(AMD)、视网膜色素变性(RP)等RPE及光感受器病变患者带来新的治疗希望。

03 | 科学家构建 “人工角膜基质” 模型,揭秘圆锥角膜成因并验证治疗效果

圆锥角膜是一种常见的角膜扩张性疾病,会导致角膜逐渐变薄、凸起,严重时可致盲,全球约每 400 人中就有1人患病。近日,一项发表在《Materials Today Bio》(IF=10.2/Q1)题为“Construction and characteristics of an adjustable biomechanical in vitrocorneal stromal model simulating keratoconus pathological features”的研究构建出可调节硬度的体外角膜基质模型,为揭示该病成因和优化治疗提供了新工具。论文第一作者为中南大学爱尔眼科研究院硕士研究生李小雪,通讯作者为爱尔眼科研究所崔泽凯副研究员。

研究团队用胶原水凝胶搭建了两种模型:模拟圆锥角膜的低硬度组(L 组)和正常角膜的高硬度组(H 组)。结果显示,低硬度组的胶原蛋白纤维更稀疏,与临床圆锥角膜患者的角膜特征高度相似。更重要的是,低硬度组角膜细胞的抗氧化能力下降,炎症因子(如 IL-6、TNF-α)和活性氧(ROS)水平升高,线粒体也出现损伤 —— 这些变化与患者角膜中的病理表现一致。

随后,研究人员对低硬度组进行角膜胶原交联(CXL)治疗,这是目前临床常用的圆锥角膜疗法。治疗后,模型的角膜硬度显著增加,胶原蛋白纤维变密集,炎症因子减少,抗氧化能力恢复,且效果能持续至少 4 周。

“这个模型就像一个‘角膜实验室’,” 崔泽凯副研究员解释到,它能直观展示角膜硬度降低如何引发炎症和氧化损伤,为研究圆锥角膜早期发病机制提供了便利。同时,该模型验证了角膜胶原交联治疗的有效性,未来或可用于测试新疗法,助力开发更精准的治疗方案。

这项研究不仅加深了对圆锥角膜的理解,也为眼科疾病的体外研究提供了新思路。

顾佳宁 高级实验师

崔泽凯 副研究员

李小雪

文字:王庆

初审:顾佳宁、崔泽凯、陈建苏

终审:徐和平

相关文章 - 员工团队

- 员工团队